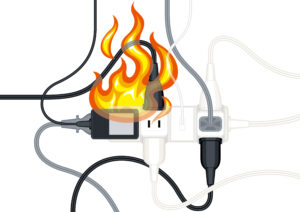

LANケーブルが火災を引き起こす?|意外と知らない危険性

LANケーブルは、一般的に「弱電配線」と呼ばれ、電力線に比べて安全と思われがちです。

しかし、実際にはその認識が大きな誤解であることをご存じでしょうか。

現場では、LANケーブルの発熱やショートが原因で火災を招いた事例が少なくありません。

まず理解しておくべきなのは、LANケーブルも電気を通す導体であるということです。

特に近年では、監視カメラや無線アクセスポイントに給電するPoE(Power over Ethernet)技術が普及しており、LANケーブルを通じて電力(最大90W程度)を供給できるようになりました。

その結果、従来よりも通電量が増加し、発熱リスクが高まっているのです。

また、LANケーブルはオフィスやマンションの天井裏やOAフロア下など、空気の流れが少ない閉鎖空間に敷設されることが多くあります。

これらの場所は放熱性が低く、ケーブルを束ねすぎると内部温度が上昇します。

特に複数のPoE給電線が密集した状態では、被覆が溶けて絶縁性能が低下し、最悪の場合は発火につながることもあります。

さらに、老朽化したLANケーブルも火災の原因になります。

長年の使用による被覆の劣化・ひび割れ・硬化が進むと、内部の銅線が露出し、わずかなホコリや湿気でショートが発生します。

電流が流れる箇所で火花が飛び散れば、周囲の可燃物に引火する可能性は十分にあるのです。

実際、過去にはLAN配線の断線部から発火し、サーバールームが焼損した事故も報告されています。

多くの場合、火元は見えない天井裏や配管内にあるため、初期消火が遅れて被害が拡大します。

このようなケースを防ぐには、難燃性LANケーブルの採用や定期的な点検が不可欠です。

つまり、LANケーブルは「通信ケーブル」というだけでなく、潜在的な火災要因でもあるということを理解しなければなりません。

弱電設備であっても、発熱・ショート・老朽化の3要因が重なることで、重大な火災リスクを生むのです。

LAN配線は性能だけでなく、安全性という観点からも設計・施工・保守を見直す必要があります。

▼ LAN配線に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番> ▼

👉 LAN配線でネットが快適に!通信トラブルを防ぐなら【電気工事110番】にお任せ

現代の生活において、インターネットは水道や電気と同じくらい欠かせない存在となりました。動画配信、リモートワーク、オンライン授業、IoT家電の利用など、安定した通信環境が日常に直結しています。しかし、意外と見落とされがちなのが「LAN配線の品質」です。

「Wi-Fiが不安定」「通信速度が遅い」「会議中に音声が途切れる」…そんなお悩みを抱えている方は、ぜひLAN配線の見直しを検討してみてください。そして、その工事を信頼できるプロに任せるなら、【電気工事110番】が圧倒的におすすめです。

なぜLAN配線が重要なのか?通信トラブルの多くは“配線”が原因

多くのご家庭やオフィスでは、Wi-Fiルーターのスペックや通信プランばかりに注目しがちですが、「LAN配線の劣化」や「不適切な配線方法」が原因で通信速度が落ちているケースも少なくありません。

よくあるLAN配線のトラブル事例

・ 築年数の経った住宅で使用されている古いLANケーブル

・ 天井裏や床下での断線・接触不良

・ 無理な分岐や延長による信号劣化

・ 外部ノイズによる通信エラー(特に電源ケーブルと並行に配線されている場合)

こういった問題は、通信機器をいくら高性能にしても解決できません。根本から快適な通信環境を整えるには、適切なLAN配線工事が必要不可欠です。

LAN配線を見直すメリットとは?

LAN配線工事をプロに依頼して改善すると、以下のようなメリットがあります

✅ 通信速度の向上:光回線本来のスピードを最大限に引き出せる

✅ Wi-Fiの安定化:メッシュWi-Fiやアクセスポイントとの相性も◎

✅ 業務効率アップ:オンライン会議やクラウド業務がスムーズに

✅ 防犯カメラやIoT機器との連携が快適に

✅ 将来の回線増設やリフォーム時の拡張性も確保

「電気工事110番」のLAN配線サービスが選ばれる理由

LAN工事は、単にケーブルを通すだけではなく、建物構造や配線経路、ネットワーク機器との整合性を熟知したプロの知識が求められます。

「電気工事110番」は、全国対応・最短即日対応可能なうえ、以下のような安心の特徴を持っています。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| ✅ 明朗な料金体系 | 事前見積で追加費用なし(※現地調査あり) |

| ✅ 全国対応 | 都市部から地方まで対応可能 |

| ✅ 年中無休・24時間受付 | 急なトラブルにもスピーディに対応 |

| ✅ 有資格者による施工 | 電気工事士資格を持つプロが対応 |

| ✅ 累計相談実績30万件以上 | 多くのユーザーから高評価 |

LAN配線工事の具体例:こんなシーンで活用されています

戸建て住宅

・ リビング、書斎、子供部屋にLANを分配して快適ネット環境を構築

・ 防犯カメラのPoE接続やNAS設置にも対応

賃貸マンション

・ 原状回復に配慮した露出型モール工事

・ Wi-Fiの届かない部屋への有線接続

オフィス・店舗

・ 社内ネットワークの設計、配線、ハブ設置まで一括対応

・ POSレジや監視カメラの安定接続工事も

LAN配線はプロに任せて、安心・快適な通信環境を!

通信トラブルの原因がWi-Fiや回線プランではなく、「LAN配線の問題」だったという事例は少なくありません。正しく配線された有線LAN環境こそが、真に安定したネットワークの基盤となります。

「LAN配線工事をプロに任せたい」「どこに相談すればいいか分からない」――そんなときは、「電気工事110番」にご相談ください。

👇 下のリンクから『無料相談・見積依頼』が可能です / 今すぐチェックを!!

▼ LAN配線に関するご相談や工事の依頼をお考えの方はコチラをチェック!! <電気工事110番> ▼

火災リスクを高める主な原因(発熱・ショート・老朽化など)

LANケーブルが火災を引き起こす背景には、複数のリスク要因が重なって存在しています。

特に、近年のネットワーク機器の高性能化に伴い、発熱・ショート・老朽化といったトラブルが急増しています。

これらは単なる配線不良ではなく、構造的な火災要因となるため注意が必要です。

発熱による危険性|PoE給電の盲点

まず最も多いのが発熱による火災リスクです。

近年普及しているPoE(Power over Ethernet)給電は、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行う便利な技術です。

しかし、このPoE給電が火災の温床となるケースがあります。

PoEの上位規格(IEEE 802.3btなど)では、最大90Wの電力を1本のLANケーブルに通すことができます。

このとき、導体内部でジュール熱(I²R損失)が発生し、ケーブル温度が上昇します。

特に、複数本のLANケーブルを束ねて配線した場合、放熱が妨げられ、ケーブル束内部が60℃を超えることもあります。

こうした高温状態が続くと、絶縁被覆が軟化・溶融し、隣接ケーブルへの熱伝導による連鎖加熱が起こりやすくなります。

また、ケーブルの種類によっても発熱耐性は異なります。

安価な非難燃ケーブル(通称:UTPノーブランド品)では、被覆がPVC(塩化ビニル)製のため可燃性が高く、火炎伝播しやすいという欠点があります。

安全性を確保するには、難燃性グレード(CMR・CMP)のLANケーブルを採用することが不可欠です。

LANケーブルのショートで火災の危険?|圧着不良・湿気が招く発熱トラブル

LANケーブルの芯線は非常に細く、わずかな接触不良や結線ミスが通信トラブルや局所的な発熱を招くことがあります。

特にRJ45コネクタの圧着不良、ピンの変形、被覆の剥きすぎといった施工ミスは、PoE(Power over Ethernet)給電時に抵抗が増大し、発熱や絶縁劣化を引き起こす原因になります。

また、湿気や結露がある環境では、RJ45端子の金属部が腐食や酸化を起こしやすくなります。

これにより接触抵抗が上昇し、リーク電流や局所的な過熱が発生することがあります。長期間その状態が続くと、ケーブル被覆の劣化や焼損につながる可能性もあります。

さらに、施工時にLANケーブルと電源ケーブルを同一のダクトやモールに通す誤った配線も多く見られます。

このような施工では、誘導電流や静電誘導によるノイズ混入が生じるほか、絶縁不良や電力線のトラブル時に過電流が通信ケーブルへ流入し、被覆の焼損・感電リスクを伴うおそれがあります。

LANケーブルは低電圧機器であるため、直接的なアーク放電によって火災が発生するケースは極めてまれですが、施工不良・腐食・PoE過負荷・湿潤環境などが複合的に重なると、局所発熱が引火源となる危険が生じます。

そのため、適切な結線処理・圧着確認・環境対策(防湿・防塵)・電力線との分離施工を徹底することが重要です。

老朽化による絶縁不良・被覆劣化

三つ目のリスクは老朽化(経年劣化)です。

LANケーブルは外見上は問題なくても、内部では絶縁層の硬化・微細なクラックが進行しています。

これにより、絶縁抵抗が低下し、漏電・スパークの発生確率が高まります。

特に、天井裏・床下・屋外配線のような高温多湿の環境では、紫外線・湿気・温度変化によりPVC被覆が脆化します。

その結果、ケーブルの表面がひび割れ・変色・粉化し、導体が露出します。

さらに、LANケーブルが他の電線・配管に押し付けられている場合、摩耗による絶縁層の剥離も生じます。

このような小さな劣化が、数年後の火災事故につながることも少なくありません。

つまり、LANケーブルの寿命はおよそ10年程度が目安とされており、それを超える場合は交換・点検を計画的に実施する必要があります。

小さな不具合が“大事故”を生む

これら3つの要因(発熱・ショート・老朽化)は、単独でも危険ですが、複合的に発生したとき最も危険です。

例えば、老朽化したケーブルにPoE給電を行い、束ね配線されていた場合、熱と電流と劣化が相互に悪影響を及ぼし、発火点を超える温度に達することがあります。

多くの火災は「想定外の小さな異常」から始まります。

だからこそ、LAN配線は施工時だけでなく、運用・点検フェーズでの安全管理が不可欠です。

難燃性素材の使用、適切なケーブルレイアウト、そして定期的な絶縁抵抗測定を通じて、“見えない火種”を未然に防ぐことが大切です。

★ LANケーブルの配線方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください!!

LANケーブルの正しい配線方法とは?壁内・床下・天井ルートも解説