LAN配線の基本とは?壁内・天井内・床下での通し方を解説

LANケーブルの配線を美しく、かつ安全に行うためには、どこにどのように通すかという“通線ルートの選定”が極めて重要です。

家庭やオフィスの構造に応じて、配線方法には「壁内」「天井内」「床下」の3つの基本的な方式があります。

この章では、それぞれの配線方法についてメリット・デメリット・施工時の注意点を具体的に解説します。

壁内配線:見た目と安全性を両立できるスタンダード方式

特長と利点

壁内配線は、建物の壁の中にLANケーブルを通してケーブルを完全に隠す方法です。

最も美観に優れており、配線後に室内の印象を損なわないのが最大の魅力です。

また、物理的な接触や引っ掛かりの心配もなく、安全性が高いのも特長の一つです。

通線方法と注意点

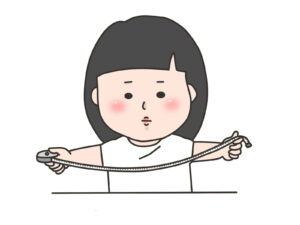

壁内配線には、既存の空配管を利用する方法と、壁に穴を開けて新たに通線する方法の2パターンがあります。

・ 空配管の活用

→ 新築住宅やリフォーム時に配備されることが多く、通線ワイヤーを使ってLANケーブルを通します。

・ 壁貫通工事

→ 電動ドリルで壁に穴を開けて通すが、構造壁・配線・水道管への干渉リスクに注意。

【施工時のチェックポイント】

・ 壁材の種類(石膏ボードや合板など)を把握

・ 壁内にある電源線や配管の位置を事前に調査

・ 必ず絶縁対策された通線工具を使用

【メリット】

・ 外観が非常に美しい

・ ケーブルの劣化が少ない

・ 感電リスクが低い

【デメリット】

・ 工事の難易度が高い

・ 壁内構造に制限を受ける

天井内配線:柔軟性の高い配線方法で後付け工事にも対応

特長と利点

天井内(天井裏)の空間を利用して配線する方法は、配線ルートの自由度が高く、分岐や延長にも柔軟に対応可能です。

とくに、ダウンライトや点検口がある住宅・事務所では、比較的容易に施工できます。

また、LANハブやPoEスイッチを天井裏に設置して複数部屋に配線することも可能です。

通線方法と注意点

天井内配線では、点検口から天井懐(ふところ)にアクセスしてケーブルを這わせる方法が一般的です。

・ 通線ルートには照明器具やダクトを避けるようにルートを設計

・ モールや結束バンドで固定し、落下防止

・ 天井裏の埃、熱、湿度対策も忘れずに行う

【施工時の必須道具】

・ 通線ワイヤー

・ 絶縁手袋や防塵マスク

・ ヘッドライトや作業灯

【メリット】

・ 配線ルートの自由度が高い

・ 施工後の変更や追加が比較的容易

・ スイッチングハブとの連携に向いている

【デメリット】

・ 高所作業による落下リスク

・ 天井内の構造把握が難しい

・ 作業スペースが狭く、体力を使う

床下配線:戸建て住宅でよく使われる省スペース工法

特長と利点

戸建て住宅で1階に限定してLANを敷設する場合、床下スペースを活用した配線が非常に効果的です。

床下点検口や収納庫などからアクセスでき、壁や天井を傷つけずに施工可能です。

また、ケーブルが見えないため見栄えもよく、コストを抑えた施工が可能です。

通線方法と注意点

床下に入る際は、まず床下の高さ・換気状態・障害物の有無を確認しましょう。

・ 湿気が多い場合は防湿施工(床下シートやパイプ養生)を行う

・ ケーブルは床下支持材(クリップや吊り金具)でしっかりと固定

・ 害虫や小動物による被害を防ぐための対策も重要です

【作業時の装備】

・ つなぎ(作業着)、マスク、ライト、膝パッド

・ 床下用の小型ヘッドランプ

・ 防虫スプレー

【メリット】

・ 工事費用が比較的安価

・ 室内の美観を損なわない

・ 配線距離が短くて済む

【デメリット】

・ 作業空間が狭く、身体的負担が大きい

・ 湿気やカビ、虫害のリスク

・ 二階への配線には不向き

施工方法別の特徴比較

【配線方法ごとの特徴一覧】

| 配線方式 | 美観 | 作業難易度 | メンテナンス性 | 安全性 | 適した環境 |

|---|---|---|---|---|---|

| 壁内配線 | ◎ | 高 | 低 | ◎ | 新築・リフォーム住宅 |

| 天井内配線 | ◯ | 中 | 中 | ◯ | 点検口のある住宅 |

| 床下配線 | ◎ | 中〜高 | 低 | △ | 戸建て1階部分 |

構造に応じた通線方法を選び、快適なネット環境を構築しよう

LAN配線は、単にケーブルを引くだけの作業ではなく、建物構造に応じた「通線戦略」が求められる作業です。

・ 壁内配線は美観重視、構造把握が重要

・ 天井内配線は柔軟性重視、作業安全対策が必須

・ 床下配線はコスト重視、湿気や虫害に注意

このように、各方式にはそれぞれのメリットとリスクがあり、適材適所の選択が成功のカギを握ります。

LAN配線の基本を正しく理解し、適切な工法を選ぶことで、家庭でもオフィスでも快適で信頼性の高い通信インフラを実現することが可能です。

次章では、この配線方法を実際の住空間にどう展開していくのか、「ルーターから各部屋へLANを引く最適解」についてさらに深掘りしていきます。

★ LANケーブルについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご確認ください

そもそもLANケーブルって何?用途と必要性をわかりやすく解説